こんにちは、ウマノです。

スタジオの機材といえばギター・アンプ、ベース・アンプ、ドラム・セットがまずありますよね。

で、あとはキーボード。

たまに「ウチはスリーピース専門だ!」みたいなパンクでロックなスタジオさんもあるかもしれませんけど(笑)、まぁ普通はたいていキーボード置いてます。

ライブ・バーでもだいたいそんな感じだと思います。

ただ、アンプやドラムに比べてキーボードって若干ないがしろにされてる感があるんですよね。

やっぱりオーナーなり経営者や店長の思い入れが大きい楽器にお金をかけがちっていうのはあります。

元々音楽やっててスタジオ経営する人っていうのはギタリストやドラマーが多くて、あんまり元キーボーディストでスタジオやるって聞きませんし。

元ピアニストの人がスタジオやライブ・バーやるとなったらむしろまず生ピアノ(グランドピアノやアップライトピアノ)を入れますし、ね。

そもそも楽器演奏家ではない人が経営している店だと「とりあえず白と黒の鍵盤が交互に並んでるやつなら何でも一緒だろ」的におもちゃみたいなキーボードが設置されてたりもします。

いや、ガチであるんですよね、「スタジオ(あるいはライブ・スペース)始めたんで見に来てくださいよ」なんて言われて行ってみたら、子供達が自由に触れて遊ぶ用に保育所や児童館に置かれているようなキーボードが“スタジオ機材”として設置されてたり(笑)。

情操教育に良さそうなやつ。

色んな楽しげな効果音(「ピコーン!」「ギュオオオオーン!」「ズバババーン!」)とかが鳴ったりして。(こういうの↓)

まぁ子供達がガシガシ叩いても壊れないように出来てるんで丈夫さでは最強なんですけど(笑)。

いや、そこじゃない。

スタジオ機材に求める機能ってのはそこじゃないですよ、と。

子供達が押しやすいようにキーのタッチも軽いですからね。

でも機材が分からない人にとっては子供用のおもちゃもプロ用の機材も同じように白と黒のキーが並んでて一緒に見えますからね、仕方ないことです。

あと、キーボードとかピアノってギターやドラムみたいなカジュアル感があんまりなくって、「なんかちょっとムズカシそうでよく分かんないんだよね」ってなっちゃうのも理解できます。

だからこそ、当ブログみたいにそれを解説する人の存在意義があるってもんです。

ということで、今回はスタジオに置いててもお客様に呆れられない、むしろ「さすが、分かってるなァ!」と感心してもらえるキーボードとは何なのかを解説してゆきますー!

ステージ・ピアノの基礎知識

まずそもそも「ステージ・ピアノ」ってなんなの? って話なわけで。

「ステージで使うピアノ? でっかいグランドピアノ的なやつ?」って思う方もいらっしゃるかもしれません。

その割には、タイトルで「ステージ・ピアノ」と銘打ちながらも冒頭からキーボードの話ばっかりしてる訳で、混乱しちゃいますよね、スミマセン。

まず結論を言ってしまうと、「ステージ・ピアノ」とはグランドピアノやアップライトピアノみたいなアコースティック・ピアノ(電気を使わない、いわゆる「生ピアノ」)ではありません。

ステージ・ピアノとは、電気を使って動かす音楽用キーボードの一種です。

ここらへんのことを分かっていただくために、音楽用キーボードの種類の話から始めてゆきますね。

キーボードの種類

まず大前提として、この記事で扱う「キーボード」とは音楽用キーボードのことであり、パソコンとかで文字を打つ時に使うキーボードではありません。

白鍵と黒鍵が交互に並んでいて、それらを押して演奏することで音楽を奏でるやつの方です。

まぁここまではだいじょうぶですよね。

で、音楽用キーボードにも色々あります。

上で書いたようなおもちゃのような子供用キーボードももちろんキーボードの一種です。

「そういえば実家に『電子ピアノ』があったけど、それもキーボード? ステージ・ピアノ?」

あるいは、

「1990年台に小室哲哉がステージ上で櫓のように沢山のキーボードを組んで並べて演奏してた記憶があるけど、あれってステージ・ピアノ?」

といった疑問がある方もいらっしゃるでしょう。

確かに、我々は似てるようでちょっとずつ違う「キーボード」をいっぱい見たことがありますよね。

それだけ色んな種類があるということです。

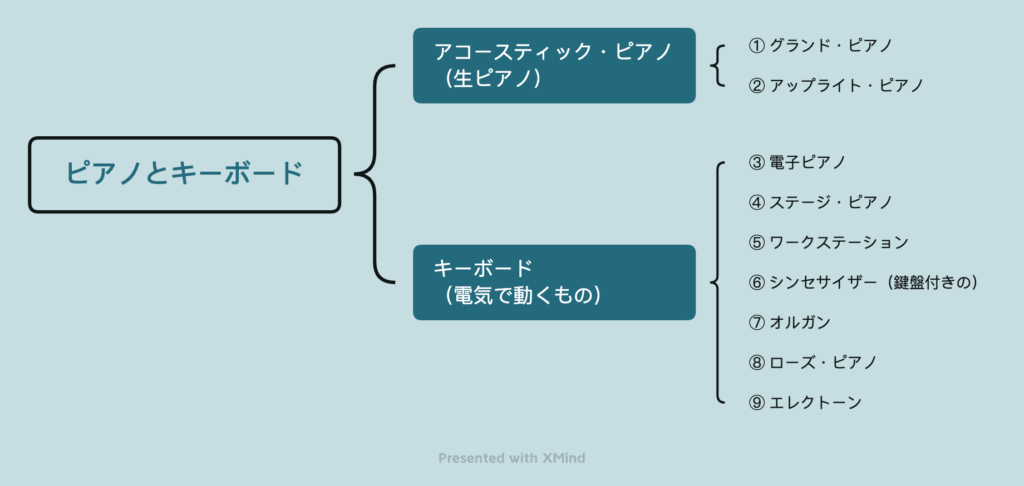

以下にキーボードの分類図を挙げますのでご覧ください。

まず、電気を使っている楽器かそうでないかによって大きく二種類に分かれます。

電気を使っていないものは普通は単に「ピアノ」と呼ばれますが、電気を使っているキーボードと特に区別して言う場合は「アコースティック・ピアノ」や「生ピアノ」と呼ばれます。

アコースティック・ピアノは更に①「グランド・ピアノ」と②「アップライト・ピアノ」に分かれます。

こっちはだいたい皆さんどんなものか想像がつきやすいと思います。

問題は電気を使う方のキーボードの種類ですね。

図の右下の方に③〜⑧として種類の名称を挙げています。

だいたいどんな物か想像がつきますか?

とはいえ、これらはそれぞれきっちりと決まったカテゴリーというわけでもありません。

例えば④でありながらも⑤の性質を持っている製品があったり、③として販売されているけれども実質的には④として使えたり……とかいったように、それぞれが完全に排他的なカテゴリーというわけでは必ずしもないんです。

まぁそこがややこしさの原因でもあるんですが。

⑨の「エレクトーン」はヤマハが製造している製品の製品名なんですが、これは電子オルガンなので⑦の下位分類でもあるんですね。

でも「エレクトーン」といえばなんとなく皆が共有するイメージがあり、一方で「オルガン」といえばそれはそれでなんとなく皆が共有するイメージがあるのです。

そのような感じで、③〜⑧はきっちりとしてカテゴリーではなく、あくまでミュージシャンが持つカテゴリーのイメージを表す名前が雑多に挙げられていると捉えていただければと思います。

もちろんこれ以外にもありますが、とりあえずここでは代表的なものだけ挙げました。

それぞれ一つひとつ説明してゆきたいところですが、そうするには膨大な紙幅を要しますのでここでは肝心のステージ・ピアノが何なのかだけを説明しておきましょう。

ステージ・ピアノの定義

ステージ・ピアノの定義——それは何かしら唯一の条件を満たすことによって定義されるものではありません。

前項で述べたようにキーボードのカテゴリーは割とフワっとしていて、複数のカテゴリーがクロスすることも多いからです。

少なくとも一つ満たしておかなければならない条件は、

- アコースティックではなく電気によって駆動される。

- 鍵盤がリアルなピアノ・タッチである。

- かなりリアルなピアノの音色が入っている。

- ステージに搬入しやすいように、スタンドと一体型ではない。

- ステージからPAに信号を出力できる端子がある。

といったあたりですかね。

まず1ですが、ステージ・ピアノとはエレクトリック・ピアノの一分類ですよ、と。

音楽をあまりよく知らない人の中にはグランド・ピアノのようなアコースティック・ピアノのことをステージ・ピアノであると勘違いしてしまっている人がいますが、これは端的に間違いです。

ステージ・ピアノとは、グランド・ピアノとかの代わりにステージで使える電気式のピアノなんです。

ま、実際の演奏に際してはグランド・ピアノのようなアコースティック・ピアノとステージ・ピアノのようなエレクトリック・ピアノとでは演奏感は全く違いますので別楽器と考えるべきなんですが、あくまで「本来的な意味合いでは」ということで。

そして2のピアノ・タッチであるということ。

こちらもあくまで“本来的には”グランド・ピアノの代わりにピアニストが弾く楽器であるので、かなりリアルなピアノ・タッチが再現されている必要があります。

シンセサイザー・キーボードやエレクトーンとかのキー・タッチはとても軽いものですので、それらとは違うということです。

先に「1990年代に小室哲哉が櫓のように並べて……」という話をしましたが、これらは概ねシンセサイザーと考えてよいでしょう。

3もやはり生ピアノの代替であるという本来的な目的を果たすためで、メーカーによっては有名なグランド・ピアノの音をサンプリングしたりしてかなりそれらしい音色を用意しています。

キー・タッチにしろ音色にしろ、どれだけ本物のピアノに肉薄できるかということを各メーカーが競っているわけですね。

4は構造的なお話です。

エレクトーンやいわゆる電子ピアノとかは基本的には鍵盤とそれを載せる台とが一体化していて、アップライト・ピアノのような見た目になっていますよね。

電子ピアノなんかは家庭のリビングとかに一度設置したらそんなにしょっちゅう動かしたりはしません。

でもステージ・ピアノは演奏会場に搬入して使うということを想定していますので台の部分は無く、別途キーボードスタンドを準備してそこに設置します。

5はLINE OUTのジャックがあるということです。

だいたいが標準フォーン型ですね。

ステージ・ピアノではなく練習用のキーボードとかだと標準フォーンではなくミニプラグだったりしますが、ステージ・ピアノは演奏会場のPAと接続する都合上、標準フォーンが装備されています。

基本的にはこれらがステージ・ピアノの必要条件ですが、そこにこれから述べるいくつかの条件の内の(必ずしも全部ではなくとも)多くのものが当てはまればそれはよりステージ・ピアノ度合いが高いキーボードと言えるでしょう。

- 鍵盤の数が88鍵である

まぁ実は88鍵でないステージ・ピアノ( YAMAHA『CP73』とか)もあるんですけど、やはりピアニストがピアノとして弾く楽器である以上、ステージ・ピアノは88鍵のものが基本となります。

- メインの使用用途が楽曲制作/編集ではない

これはちょっと分かりにくいかもしれませんが、ピアノ・タッチのキーボードであっても主な使用シチュエーションがステージではなく楽曲制作であるという製品もあり、それらはワークステーションと呼ばれます。

ワークステーションはシーケンサーや録音機能を備えたキーボード・シンセサイザーで、YAMAHAのMOTIFシリーズ等が有名でした。

もちろん演奏機能も優れている製品もあるのでステージで使うミュージシャンもいますが、やはりターゲットとなるのはそれを使って楽曲制作をする人です。

基本的にはそのワークステーション内で制作を完結させるという性質上ミュージシャン自身がそれを所有して使うことが多く、色々な人が使うレンタル・スタジオ(特にリハスタ)にはあまり向かない印象ですね。

また最近は打ち込みや録音はパソコンのDAW上で行うのが主流になっており、そもそもワークステーションという製品自体が淘汰されていっている印象です。

- スピーカー一体型ではない

これは、ステージ・ピアノはPAを通して音を出すことを想定しているのでキーボードそのものにスピーカーが付いている必要が無いということです。

ただ、練習用を兼ねた廉価版のものにはスピーカーが搭載されていることもありますので、スピーカーが付いているからといってステージ・ピアノではないと一概に言うことはできません。

しかし、ステージ(あるいはそこでの演奏のためのリハーサルを行うリハーサル・スタジオ)で用いられるのはやはり業務用に耐えられるモデルであるのが普通で、それらにはスピーカーは搭載されていないことが多いでしょう。

ここまでで挙げた特徴から、ステージ・ピアノの像がなんとなく浮かび上がってきたのではないでしょうか。

ではここからは実際の製品を見てゆきましょう。

おすすめのステージ・ピアノ

ステージ・ピアノにもやはり業界標準的な製品があります。

これらはプロも演奏に使うモデルであり、スタジオ備品としても非常に良く使われています。

YAMAHA 『CP88』

ヤマハにはCPシリーズというエレクトリック・キーボードの系譜があります。

CPシリーズの歴史は1970年代に始まり、それらはいわゆる現代的なステージ・ピアノとは少し違うものでしたが、『CP-70』や『CP-80』といった打弦式エレクトリック・ピアノの名器が生み出されました。

時代は移って’00年代後半、現代的なステージ・ピアノとしてCPシリーズが蘇ってきました。

その新生CPシリーズの流れの中で2013年に発売された『CP4 STAGE』はいくつものグランド・ピアノの音色をサンプリングした音色を搭載し、ヤマハの技術の粋を結集して作り上げられたステージ・ピアノとして好評を博します。

CP4は発売後10年近くに渡り数多くのミュージシャンに使われてきましたので、ステージ上や映像の中で演奏されているのを目にした方も多いと思います。

そんなCP4ですからもちろん全国のスタジオでも常設機材として使われ、事実上の業界標準の位置付けになってきました。

そして2019年、CP4の後継となる機種が発表されました。

それが『CP88』です!

まず、名だたるグランド・ピアノやアップライト・ピアノの音色はもちろんビンテージ・エレピやオルガンやストリングスに至るまで多彩な音色を収録。

さらにヤマハが誇る本格的なハンマー・アクション鍵盤を搭載。

そのような多機能・高機能でありながらも物理ノブによる直感的な操作を実現。

……という、まさに現代のステージ・ピアノとしては理想的な形の一つであると言えます。

日本各地のスタジオにおいて現時点ではCP4がまだたくさん使われていますが、それらの多くは順次CP88へと更新されてゆくのではないかと考えられます。

つまりCP88はこれから10年間のスタジオやステージにおけるデファクト・スタンダードになるのではないかということです。

少なくとも日本国内においては昔から様々なシチュエーションにおいてヤマハのピアノ(アコースティック/エレクトリック共に)が使われてきたという実績があります。

例えば学校の音楽室なんかにあったピアノもヤマハだったという記憶がある方も多いのではないでしょうか。

そういう環境で生きてきたピアニストにとって、ヤマハのステージ・ピアノのキー・タッチはとても馴染みがあるように感じられます。

ミュージシャンがスタジオを利用する場合、ギタリストやベーシストでしたら基本的には楽器は自身のものを持ってスタジオに来られます。

しかし、ピアニストにとってはスタジオに設置されている楽器こそが演奏の手段となる場合が多い。

そういう事情がある中で、多数のピアニストに馴染みやすい楽器がスタジオの常設機材としてあるということはそのスタジオにとってもアピール・ポイントとなります。

ひとまず何かステージ・ピアノを導入——という場合、CP88はその選択肢の最有力候補になることは間違いないでしょう。

Roland 『RD-2000』

ヤマハのCP88と双璧をなすのがローランドの『RD-2000』です。

こちらも様々なミュージシャンが舞台上や映像の中で演奏している姿を記憶している方も多いでしょう。

ローランドにも1980年代に『RD-1000』という名器がありました。

RD-1000の音色は1980年代当時のヒット・ソングの多くでも使われ、そのサウンドで一世を風靡しました。

ヤマハにおけるCP-70やCP-80と同じように、その時代を代表するサウンドの一つになったんですね。

そのような当時としては画期的だった豊かな表現力とリアルな音色を持つ製品の登場から30余年、他にも様々なキーボード製品を開発してきたローランドが2017年に「RD」の名を冠した最新の機種を発表します。

それがRD-2000です。

CP88と同じく、RD-2000も非常に高品質なアコースティック・ピアノとエレクトリック・ピアノの音色を豊富に取り揃えています。

さらにオルガン、ストリングス、ブラス、シンセサイザーなどの音色も1,100 種類以上入っているのに加え、ライブラリ・サイトから歴代のRDシリーズのサウンドをダウンロードもできます。

また、木材とモールド材のハイブリッドの鍵盤やハンマー・アクションの機構は、非常に快適な弾き心地と耐久性の両面を同時に実現しています。

ローランドの鍵盤はヤマハのそれに並んでファンが多く、スタジオにはローランドのステージ・ピアノを置いておいてほしいという声もよく聞きます。

発売してしばらく経ちますが一貫してピアニストの評判が良い製品ですので、どのステージ・ピアノを導入すればよいか迷っているならばRD-2000をその候補に入れるのはとても理にかなっている選択であると思います。

その他の機種

キーボードのメーカーはこのヤマハとローランドの二社だけではなく、他にもKORG(コルグ)、KAWAI(カワイ)、Clavia(クラビア)といった会社もあります。

KORGはシンセサイザー等の各種キーボードを多数製造しており、ヤマハやローランドと並ぶ人気のあるキーボード・メーカーです。

ステージ・ピアノに関しても最近だと『Grandstage』というモデルがあったのですが、残念ながらこちらは販売終了となってしまったようです。

本稿執筆時点においてGrandstageの後継機種はコルグからは明確にこれと発表されていませんが、ひとまずは『SV-2』という機種(88鍵モデルはネット・ショップなどでは『SV2-88S』というモデル名になっていることが多いです)が同社のステージ・ピアノの立ち位置を担っているようですね。

KAWAIはアコースティック・ピアノの国内シェアに関してはヤマハに次ぐ人気を誇ります。

エレクトリック・ピアノも製造しており、『MP11SE』というステージ・ピアノが存在します。

カワイのピアノのタッチにこだわりがあるというならこちらを検討してみるのもよいかもしれません。

Claviaというのはスウェーデンのメーカーで、nordというブランドの赤色が目を引くキーボードで有名な会社です。

nordシリーズは近年とても多くのミュージシャンが使っており、どちらかと言えばシンセサイザー・キーボードとしての使用者が多い印象です。

ただラインナップの中にはステージ・ピアノももちろんあり、『Nord Piano 5 88』や『Nord Grand』といったモデルがあります。

nordは高品質であることの引き換えに結構お値段が高くはあるのですが、もし予算に余裕があるなら導入すれば強いアピール・ポイントになることは間違いないでしょう。

まとめ

スタジオ備品としてのステージ・ピアノで圧倒的におすすめなのは本稿執筆時点では最初に紹介したの二機種(YAMAHA『CP88』とRoland『RD-2000』)となります。

これらは様々な現場で多くのミュージシャンに使われていることから安心感があります。

また、一流のミュージシャンが使っているのと同じ楽器をお客様が使えるということはスタジオにとっても長所になります。

最初にも言いましたが、スタジオに来られるピアニストにとってはそこに常設されている楽器こそが演奏の手段になります。

それをおざなりの安物キーボードで済ましてしまうというとお客様は「もう二度と来ない」と思ってしまうかもしれません。

nordのような高級キーボードでなくとも、少なくともCP88やRD-2000のような業界標準レベルのステージ・ピアノは置いておくのが賢明ですね。